Православная иконопись.

| Автор блога: | diomedes2 |

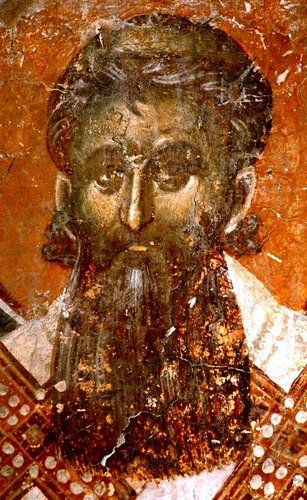

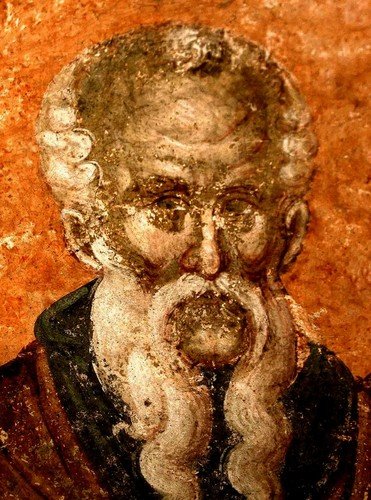

Святитель Савва (1169-1237), первый архиепископ Сербский, в миру Ростислав (Растко), родился в 1169 году в семье самодержца Сербии Стефана Немани и Анны, дочери византийского императора Романа. С раннего детства он усердно посещал церковные службы и особенно любил иночество. В семнадцатилетнем возрасте, встретив русского инока со Святой Горы Афон, Растко тайно оставил отчий дом и прибыл в русский Афонский Пантелеимонов монастырь. Отец его, узнав, что сын на Афоне, снарядил целую дружину с верным воеводой и написал правителю области, куда входил Афон, что, если ему не вернут сына, он пойдет на греков войной. Прибыв в монастырь, воевода велел глаз не спускать с Растко. Во время вечернего богослужения, когда упоенные вином воины уснули, Растко принял постриг с наречением в честь преподобного Саввы Освященного и послал родителям свою мирскую одежду, волосы и письмо. Это произошло в 1186 году. Инок Савва сумел убедить своих державных родителей принять монашество. Отец преподобного вместе с сыном подвизался в Ватопедской обители. На Афоне они обновили монастырь Хиландар, и эта обитель стала сербской и получила звание царской ставропигии.

diomedes2

25 января 2019

+1

883

Нет комментариев

церковь св. никиты в чучере, церковное искусство, христианство, фреска, сербский святой, святой, святитель савва сербский, святитель савва первый архиепископ сербский, святитель, свети сава први архиепископ српски, свети сава, св. савва сербский, православие, македония, лик, иконописцы михаил и евтихий, вера

|

Преподобный Феодосий Великий жил в V - VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и встретился с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться Родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. К подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь Сам указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись, и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или Лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия, Лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим.

diomedes2

24 января 2019

+1

840

Нет комментариев

церковное искусство, христианство, фреска, сербские фрески, сербия, святой, св. феодосий великий, преподобный феодосий киновиарх, преподобный феодосий великий общих житий начальник, преподобный феодосий великий киновиарх, преподобный феодосий великий, преподобный, православие, монастырь грачаница, лик, вера

|

|

diomedes2

20 января 2019

+1

766

Нет комментариев

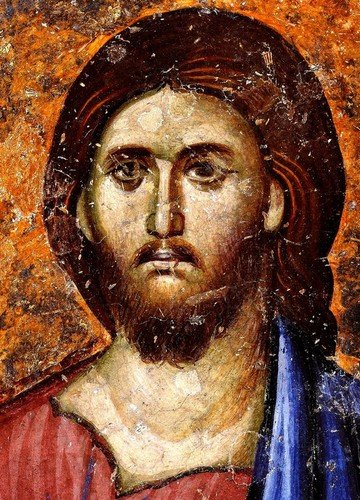

церковное искусство, христос, христианство, фреска, спаситель, сербские фрески, сербия, православие, монастырь сопочаны, лик спасителя, лик, иисус христос, вера, богочеловек, бог

|

|

diomedes2

20 января 2019

+1

723

Нет комментариев

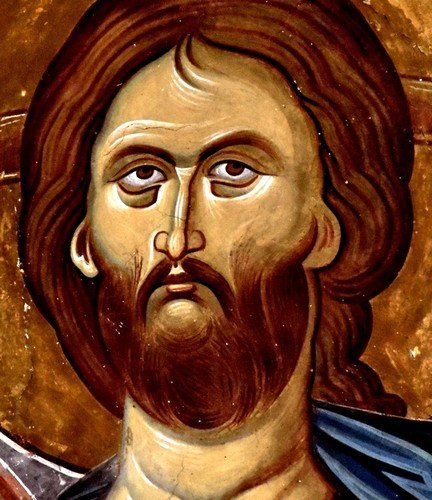

церковное искусство, христос во славе, христос, христианство, фреска, спаситель, православие, монастырь убиси, лик спасителя, лик, иисус христос, грузия, грузинская фреска, вера, богочеловек, бог

|

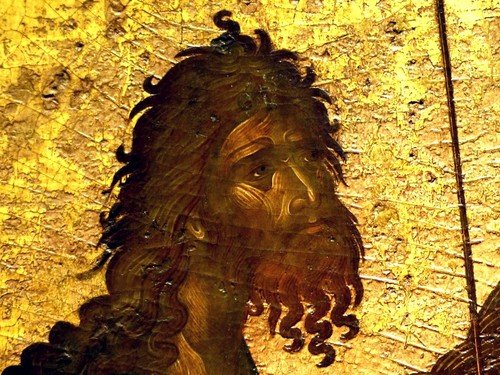

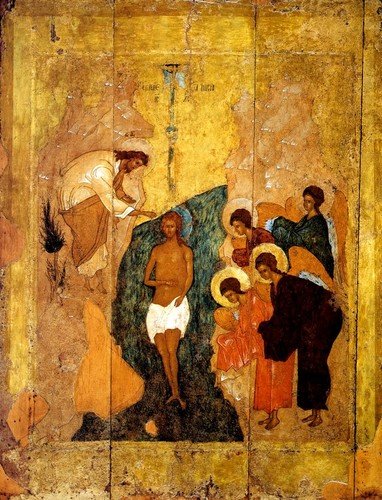

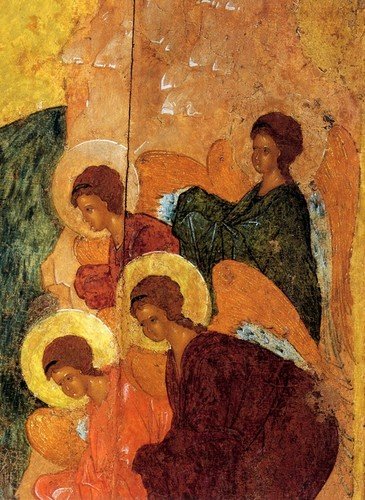

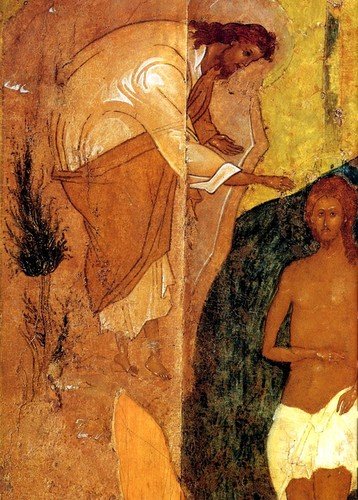

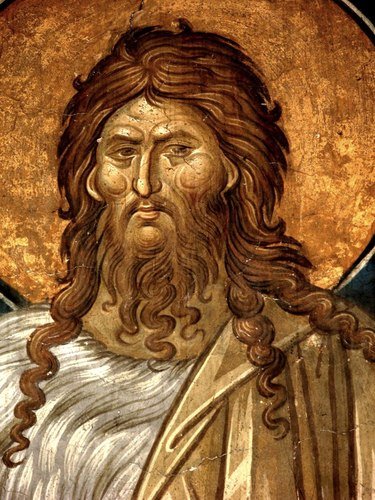

Святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как повествует Евангелист Лука, Архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в молитвах.

diomedes2

20 января 2019

+1

784

Нет комментариев

церковное искусство, христианство, фреска, сербские фрески, сербия, святой, св. иоанн предтеча, св. иоанн креститель, пророк, православие, монастырь дечаны, лик, высокие дечаны, вера

|

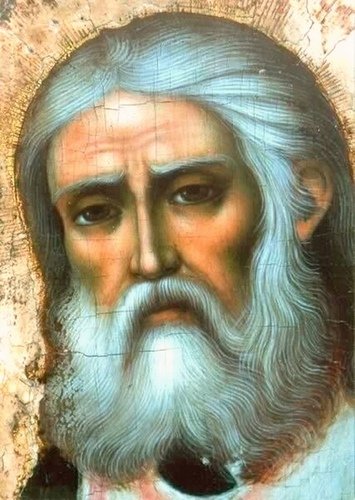

Преподобный Серафим Саровский (1754 - 1833) - великий подвижник Русской Церкви. В миру Прохор Исидорович Мошнин, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и Жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы "Знамение"; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь Распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским святым. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки - этого, как позже он говорил, "опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия". Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес - Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...", и желал, чтобы его причастили Святых Таин. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых Апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: "Сей - от рода нашего". Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Таин в этой церкви. 18 августа 1786 года, пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год, в декабре 1787 года, Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес "Господи, спаси благочестивыя" и, стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом "и во веки веков", внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона, Господь благословил всех молящихся и вступил в икону, находившуюся справа от Царских врат. Преподобный Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келлии. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг - пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля - отца Исаии - и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в келлию после Литургии, за которой причащался Святых Таин. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Около келлии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Великого Поста он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Таин. Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие его изредка пустынники - схимонах Марк Молчальник и иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцания. В летнюю жару преподобный собирал на болоте мох для удобрения огорода; комары нещадно жалили его, но он благодушно терпел это страдание, говоря: "Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми Промыслом". Около трех лет преподобный питался только одной травой снытью, которая росла вокруг его келлии. К нему все чаще стали приходить, кроме братии, миряне - за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб. Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого вооружился против него и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Диавол навел на святого "мысленную брань" - упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага преподобный Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: "Боже, милостив буди мне грешному". Днем же он молился в келлии, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26, 52). Святой, опустив топор на землю, сказал: "Делайте, что вам надобно". Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Все сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь.

diomedes2

15 января 2019

+2

735

1 комментарий

церковное искусство, христианство, святой старец, святой, св. серафим саровский, русский святой, русская иконопись, русская икона, преподобный серафим саровский, преподобный, православие, лик, икона, вера

|

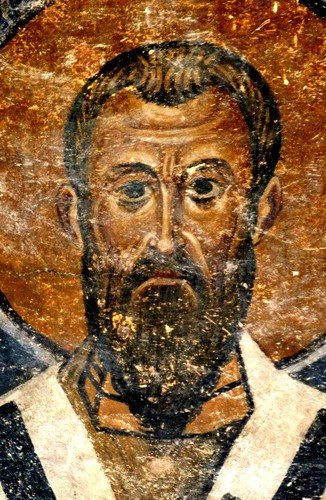

Святитель Василий Великий. 14 (1) января — память святителя Василия Великого Год рождения: около 330 года. Место рождения: Кесария Каппадокийская, административный центр Каппадокии. Происхождение: известный род, славившийся как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со стороны отца во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение семи лет. Мать святого Василия - Емилия, была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кесарии. В семье было десять человек детей — пять сыновей и пять дочерей, из них пятеро были потом причислены к лику святых: Василий; Макрина (память 19 июля) — образец аскетической жизни, оказавшая сильное влияние на жизнь и характер святого Василия Великого; Григорий, впоследствии епископ Нисский (память 10 января); Петр, епископ Севастийский (память 9 января); и праведная Феофила—диакониса (память 10 января). Первые годы жизни святой Василий провел в принадлежавшем его родителям поместье на реке Ирисе, где воспитывался под руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе Каппадокии — Григории Чудотворце (память 17 ноября). Первоначальное образование Василий получил под руководством отца, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел в школы Константинополя, где слушал выдающихся ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины — центр классического просвещения. После четырех или пяти лет пребывания в Афинах Василий Великий обладал всеми доступными знаниями: «Он так изучил всё, как другой не изучает одного предмета, каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому». Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине,- «это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы». В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель Григорий Богослов восторженно говорил об этом времени: «Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном — в учении... Нам известны были две дороги: одна — к нашим священным храмам и к тамошним учителям; другая — к наставникам наук внешних». Около 357 года святой Василий возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. Но вскоре, отказавшись от предложения кесарийцев, желавших поручить ему обучение юношества, святой Василий вступил на путь аскетической жизни. После смерти мужа мать Василия со старшей дочерью Макриной и несколькими девственницами удалились в фамильное поместье на реке Ирисе и вели подвижническую жизнь. Василий же, приняв Крещение от епископа Кесарийского Диапия, был поставлен чтецом. Как истолкователь Священных Книг, он сначала читал их народу. Затем, «желая снискать руководителя к познанию истины», святитель предпринял путешествие в Египет, Сирию и Палестину, к великим христианским подвижникам. Вернувшись в Каппадокию, он решил подражать им. Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Емилии и Макрины на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория Богослова. Святые Василий и Григорий подвизались в строгом воздержании: в жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой скудной. Они сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших трудов мозоли не сходили с их рук. Из одежды Василий Великий имел только срачицу и мантию, власяницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших толкователей и, в частности, Оригена, из произведений которого они составили сборник — Филокалия (Добротолюбие). В то же время Василий Великий по просьбе иноков написал сборник правил нравственной жизни.

diomedes2

15 января 2019

+1

775

Нет комментариев

церковное искусство, христианство, собор св. софии в охриде, святой, святитель василий великий архиепископ кесарийский, святитель василий великий архиепископ кесарии каппадокийской, святитель василий великий, святитель, св. василий великий, православие, охрид, македония, лик, византийская фреска, вера

|